Hay algo de desolador en la manera en que muchas películas abordan lo político hoy: lo tratan como si fuera una etiqueta fácil de poner, no como un terreno de conflicto complejo. Los temas —corrupción, desigualdad, migración, poder— aparecen, se pronuncian con claridad escolar y se marchan. En pantalla no hay deliberación ni fricción: hay carteles que explican la postura y personajes que la repiten como si fuera la única verdad posible. Es política-limpia, lista para el tráiler y para la camiseta, incapaz de sostener la incertidumbre que esos asuntos traen naturalmente.

Esa planitud tiene dos caras. Por un lado es cómoda para el espectador: te coloca rápidamente en un bando, te da una emoción inmediata y evita la molestia de tener que pensar. Por el otro es miserablemente pobre desde el punto de vista narrativo: elimina las aristas, las contradicciones y las consecuencias reales. Cuando un tema político se reduce a un eslogan, pierde contexto; no vemos historia, viendo causas y efectos entrelazados, solo vemos una ilustración. La corrupción no tiene economías ocultas ni redes; la protesta no tiene fracturas internas; las políticas públicas no tienen trade-offs ni costos. Todo se vuelve ejemplar y virtual, no viviente.

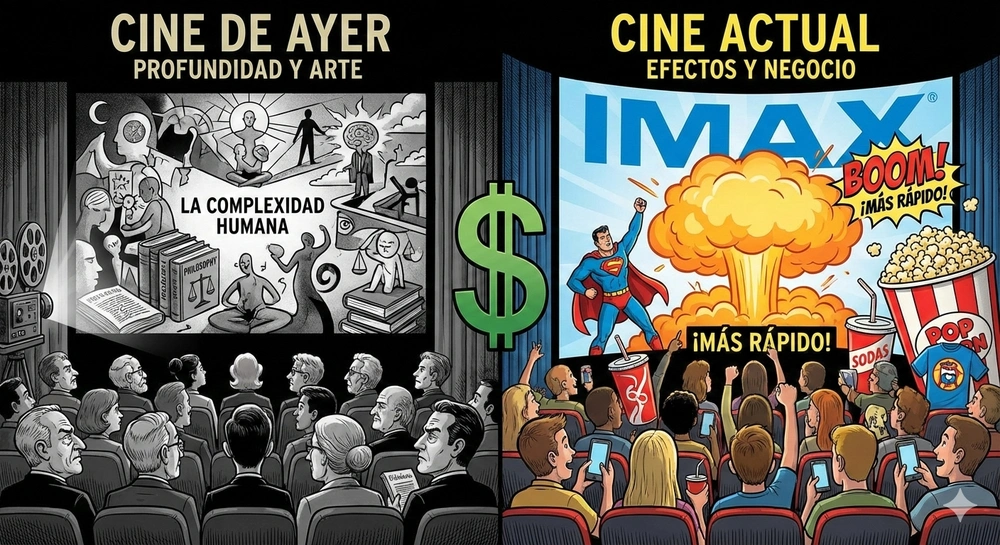

La industria tiene su parte de culpa: el riesgo se penaliza. Un film que se atreva a mostrar, por ejemplo, cómo una buena intención produce daño colateral puede perder palatabilidad en mercados internacionales o en ejecutivos con ojo en la calificación por edades. Es más vendible un relato con héroes definidos y villanos visibles, porque así es más fácil empacar la historia. Pero la política real rara vez obedece a esa geometría. El trato superficial genera una especie de infantilización de lo público: convertir debates complejos en moralejas cómodas que no exigen reflexión ni seguimiento.

El resultado es también una política despojada de consecuencias: las decisiones en pantalla no tienen eco fuera de la escena. Si en una película el alcalde firma una ley injusta, suele bastar un discurso final para arreglarlo; no hay institutos que se reorganizan, no hay medios que reaccionan, no hay pérdidas materiales con nombre propio. Esto empobrece la imaginación cívica del espectador: si el cine no puede mostrar cómo algo malo persiste, cómo se reproduce o cómo resiste la sociedad, difícilmente nos prepara para entender los matices en la vida real.

Otra derivada preocupa menos desde la gramática y más desde la ética: al simplificar, el cine muchas veces convierte a colectivos reales en símbolos cómodos. Pueblos, migrantes, barrios enteros se vuelven telón de fondo para el drama personal del protagonista en lugar de sujetos con agencia. Eso borra voces y reproduce estereotipos; reduce la política a un elemento dramático más, en vez de una trama compartida que debería interpelar al espectador.

¿Qué podemos pedirle al cine si no es que explique todo? Que confíe en la complejidad. Que permita que una discusión política tenga silencios, contradicciones y decisiones que no se resuelven con un buen monólogo. Que represente procesos —debates, lobbies, prensa, efectos económicos— y no solo sus eslóganes. Que muestre que las soluciones son parcialidades temporales y que las heridas sociales no se curan con la voluntad de un personaje; que haya costos, arrepentimientos o incluso regresiones. Que respete a su público: creer que somos capaces de seguir una trama política complicada no es un acto de elitismo, es un gesto de respeto hacia la inteligencia colectiva.

Hay autores que lo hacen; incluso películas comerciales pueden permitirse ambigüedad si se apuesta por ella. Pero la norma sigue siendo la simplificación fácil. Si el cine renuncia a explorar la complejidad política, renuncia también a su función más útil: la de imaginar escenarios posibles, abrir debates y dejar preguntas que sobrevivan al final de los créditos. Y cuando eso falta, perdemos no solo historias mejores, sino una herramienta para pensar en común.